BtoBマーケティングとは、BtoBとはBusiness to Business、企業顧客向けのマーケティングです。マーケティングの本質はBtoCでもBtoBでも同様。ただしBtoB特有のポイントがあります。

また、BtoBマーケティング戦略の特徴の一つといえるのが、「BtoCに比べ圧倒的に実務経験者が少ないこと」です。

筆者は新規事業立上げプロジェクトマネジャー、研修講師、戦略策定支援など20年以上BtoBマーケティングに関わってきました。実務経験に裏打ちされたBtoBマーケティングの理論と実践ノウハウを解説します。

※ 筆者主催の「BtoBマーケティング研修」テキスト資料を元に加筆修正

1.BtoBマーケティングとは

BtoBとは、Business to Businessの略。BtoBマーケティングとは、法人顧客を対象としたマーケティングです。

BtoBマーケティングは、「生産財マーケティング」「ビジネスマーケティング」ともいいます。消費財向けの「BtoCマーケティング」と区別したいとき「BtoBマーケティング」と呼びます。

BtoBマーケティングはBtoCと同じか

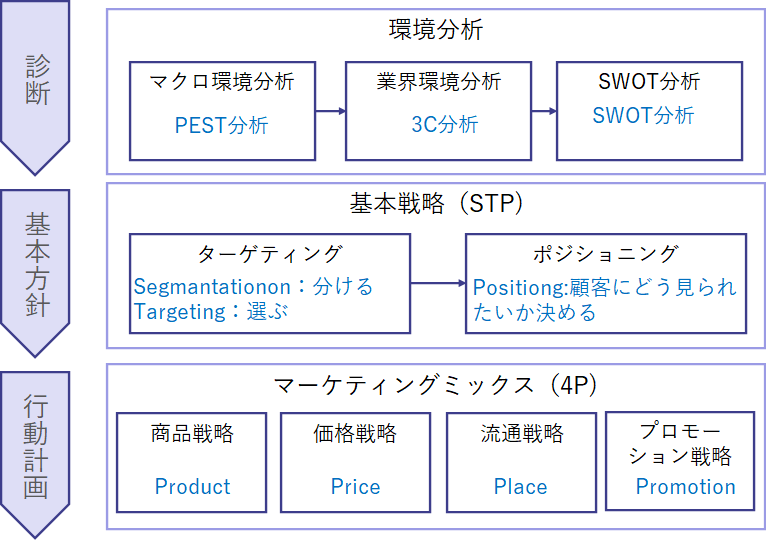

BtoCもBtoBもマーケティング戦略立案の流れは同じです。

- 環境分析→基本戦略→施策

マーケティングフレームワークも共通のものが使えます。

- PEST分析

- 3C分析

- Targeting,Positioning

- 4P

一方、BtoBマーケティングならではの特徴やフレームワークもあります。まずBtoBマーケティングの2つの特徴をまとめます。

BtoBマーケティング戦略特徴①:組織単位の購買意思決定

マーケティング戦略を考えるうえで重要な分析に購買意思決定プロセスがあります。BtoBとBtoCでは、購買意思決定プロセスに大きな違いがあります。

プロセスが異なる根本的な理由は、「個人と組織」の違いです。BtoCは個人で意思決定しますが、BtoBは企業。企業とは組織です。組織の合意形成が必要なのでBtoBマーケティングでは購買意思決定プロセスが複雑になりがちです。

BtoBマーケティング戦略特徴②:営業の比重が高い

マーケティング施策のフレームワークに4Pがあります。そのうちプロモーション戦略はPR活動・広告活動・SP活動・営業活動の4つに分かれます。

BtoBマーケティングでも4つの活動を行います。ただし、圧倒的に営業活動の比重が大きいのがBtoBの特徴です。BtoBマーケティングでは、プロモーション戦略=営業戦略といってもよいでしょう。

2.BtoBマーケティング戦略実践の難所

企業がBtoBマーケティングを実践するには、特有の難所があります。

BtoBマーケティングは恒常的リソース不足、人材不足

BtoB企業では、マーケティング部門は超少人数です。1万人規模の大企業でも10-20人程度。商品開発部門がマーケティング機能を兼務していることも多いでしょう。よって、他の業務に忙殺され本質的なマーケティング活動にあまり時間を割けないことが多いのです。リソース不足が状態化しています。

どのBtoB企業でもリソース不足、超少人数で対応。必然的に日本全体でもBtoBマーケティングに精通した人材はごく少数です。筆者は、複数の事業会社でマーケティング部門を経験。また1万人規模の大企業でBtoBマーケティング研修を複数おこなってきました。その経験からするとBtoB領域で一定以上のスキル、実務経験を持ったマーケターは国内全部合わせても1000人いるかどうかでしょう。BtoCに精通したマーケターの10分の1から100分の1程度だと思います。

マーケティングデータ入手が難しい

BtoBマーケティングの特徴の一つは、マーケティングデータの入手が難しいことです。たとえば、消費財であれば「30代男性の人口」など基礎的な定量データはインターネットを調べれば入手可能です。一方、BtoBでは、顧客の母数でさえ定量データがなく類推で求めることもしばしばです。

また定性データ入手もBtoCより難しい場合が多いです。対象が消費者の場合、ネットリサーチ会社を利用しで1000人のデータを数日で入手することができます。一方、BtoBでは、顧客ニーズなど重要なマーケティング情報を対面で入手します。これが、BtoBで営業戦略が重要な理由の一つです。

3.BtoBのマーケティング戦略策定とフレームワーク

マーケティング戦略策定の流れにそって利用するフレームワークを示したのが次の図です。

戦略策定プロセスごとのフレームワークを表にまとめます。BtoCでも共通で使えるものとBtoBマーケティング特有のものを分けて整理しました。

| 戦略策定プロセス | 共通フレームワーク | BtoBフレームワーク |

| 環境分析 | PEST分析、3C分析、SWOT分析 | 6C分析 |

| 基本戦略(STP) | Segmentation、Targeting、Positioning | 3R |

| マーケティングミックス(4P) | Product、Price、Place、Promotion | FABE、DMU、購買意思決定プロセス |

4.BtoBのニーズとは

BtoBマーケティングでは、意思決定主体が企業組織であることでニーズの考え方に違いが生じます。まずはBtoB、BtoC共有の基本概念、ニーズとウォンツの違いを説明します。

ニーズとウォンツ

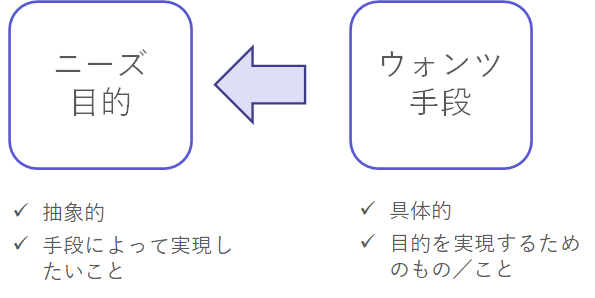

マーケティングの原点は顧客ニーズの理解です。ニーズと混同しやすい言葉としてウォンツがあります。ニーズとウォンツは、目的と手段の関係と考えるとわかりやすいです。

実際に顧客のニーズとウォンツと区別するのは難しいものです。ニーズヒアリングの注意点に次の2つがあります。

- 顧客の発言は常にウォンツ寄りである

- 人は抽象的なことより具体的なことのほうが話しやすい

BtoBニーズは経済合理性重視

BtoBの対象顧客の多くは営利企業です。営利企業である限り利益をあげることが絶対条件です。よって、意思決定は「好き・嫌い」などの情緒的価値ではなく経済合理性で判断されます。要は「儲かるか」、または「リターン > コスト」の式が成立するか、です。

BtoBニーズは経済合理性が重視されます。BtoBの購買意思決定でも担当者個人の好き嫌いなどの要素は影響します。ただし、企業には経済合理的意思決定を担保するシステムが存在します。それが「稟議書」です。

企業の社内で規定された稟議書承認の仕組みにより、経済合理性が担保されます。

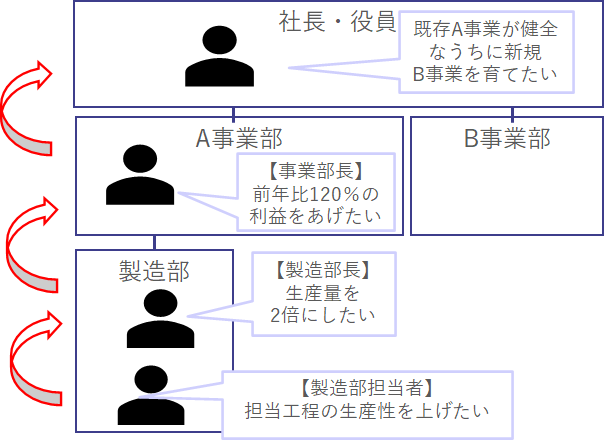

BtoBニーズは組織でみる

企業の購買意思決定は、組織単位で行います。BtoBでのニーズは、組織構造の誰の視点からみるかで、内容が変わってきます。BtoBマーケティングでは個人ニーズと組織ニーズを区別しながら顧客課題を理解する必要があります。

一般に、上司階層のニーズほど課題解決インパクトが大きくなります。ニーズヒアリングでは、顧客窓口担当者の2階層上の目線を目安にニーズ把握を行います(例:担当者→課長→部長。課長→部長→事業部長)。

5.BtoBのマーケティング環境分析

マーケティング環境分析のフレームワークに、PEST、3Cがあります。PEST分析はマクロ環境、3C分析は業界環境を理解するためのフレームワークです。

またBtoBマーケティングならではのフレームワークに6C分析があります。

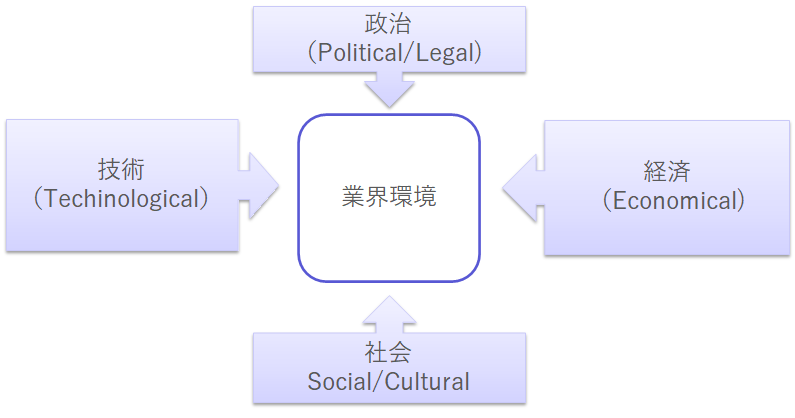

PEST分析

PEST分析は、業界を取り巻くマクロ環境を網羅的に捉えるフレームワークです。PESTとは、Political(政治)、Economical(経済)、Technical(技術)、Social(社会)の頭文字をとったものです。

マクロ環境とは

マクロ環境とはなんでしょうか。マクロ(Macro)には、英語で大きい、巨視的な、といった意味があります。しかし、これだけではどこまでの範囲をマクロ環境とするのか、判断が難しい。マーケティング戦略においては、自社の所属する業界の外の話全部、と理解するのがシンプルです。

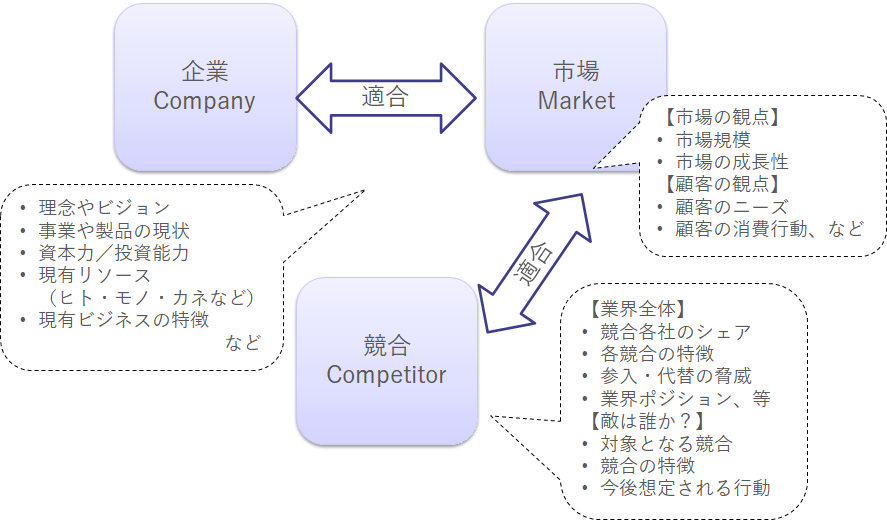

3C分析

3C分析とは、市場、競合、自社の視点で業界を網羅的に把握するフレームワークです。3Cは、Customer、Company、Competitorの頭文字を取ったものです。

BtoBマーケティング独特の環境分析フレームワークに6C分析があります。

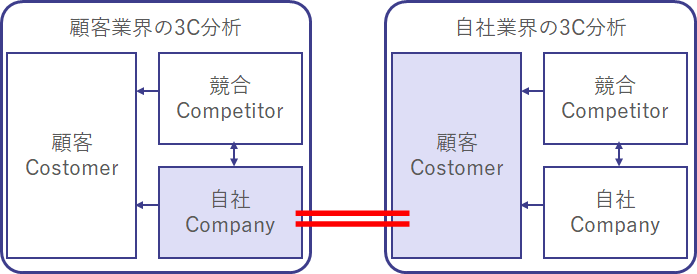

6C分析

BtoBマーケティング特有のフレームワークに6C分析があります。顧客業界の3Cと自社業界の3C、併せて6C分析です。

マーケティングの出発点は顧客理解。BtoBマーケティングおいて顧客は、属する業界の中で競合と「顧客の顧客」を常に意識しながら企業活動を行っています。そのため顧客視点の3C分析も必要になります。

顧客の3C分析は、どこまで必要か

BtoBマーケティングでは6C分析を行います。さて顧客の3C分析が必要、といってもどの程度まで行う必要があるのでしょうか。業界分析では、継続的に顧客、競合、自社情報を収集し、整理しておかなければなりません。かといって使える時間には限界があります。

一つの到達基準は、顧客とマーケティング戦略レベルでの会話ができること、です。顧客企業が、どのような業界環境認識のもと、どこをターゲットに、どのようなポジショニングを狙っているのか。これらを理解したうえで、自社が貢献できることが何かを考えます。

※ 参考記事リンク 『3C分析フレームワーク活用術|ファクト情報を集める7つのコツ』

6.BtoBのマーケティング基本戦略(STP)

マーケティング基本戦略は、STPで表されます。STPとは、セグメンテーション(Segmentation)、ターゲティング(Targeting)、ポジショニング(Positioning)の3つの頭文字をとったものです。

セグメンテーションとは=分けること

セグメンテーションとは、分けることです。

市場をどのように分けるべきか。基本は似ている顧客群ごとに分けるべきです。「似ている」の基準は同一のニーズを持っていること。

BtoBマーケティングのセグメンテーション:3R

3Rは、BtoBマーケティング戦略立案でセグメンテーションの善し悪しを判断するフレームワークです。3Rとは、Response(測定可能である、 Reach(到達可能である)、Realistic(十分な規模)の頭文字です。

測定可能である(Response)

セグメンテーションが測定可能であるとは、各セグメントの内容、大きさを測る情報が得られることです。

例えば、「40代男性」は統計情報として明確に人数が分かります。一方、「白い服が好きな女性」の人数を計算するのは至難の業です。

到達可能である(Reach)

セグメンテーションに到達可能である(Reach) であるとは、セグメント効果的に到達できる営業手段を持ち得ること。

例えば、同じ新市場でも求められる営業スタイルの変化の大小で、到達可能性が変わります。

十分な規模(Realistic)

セグメンテーションで十分な規模(Realistic)があるとは、戦略を組む価値がある市場規模があることです。

なお、市場規模大きければ大きいほど良い訳ではありません。例えば、「自動車関連市場」ではターゲットが大きすぎて戦略立案が困難です。

ターゲティングとは=選ぶこと

ターゲティングとは、セグメンテーションで分けたものから一部を選ぶことです。

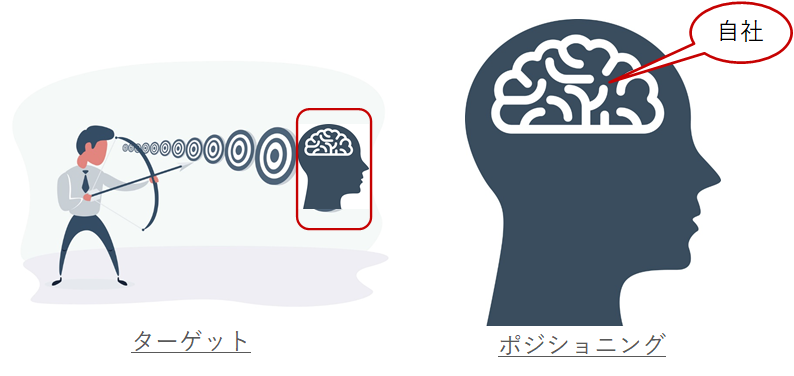

ポジショニング

ターゲットは「どの顧客を狙うか」を決め、ポジショニングでは「顧客脳内での自社の位置づけ」を決めます。

ターゲットは顧客で物理的に存在するもの。一方、ポジショニングは顧客の脳内イメージで、物理的に存在しません。

7.BtoBのマーケティング・ミックス:4P

BtoBマーケティングでも施策は4Pで整理できます。4PのうちBtoBの特徴的な部分についてBtoCとの違いも交え解説します。

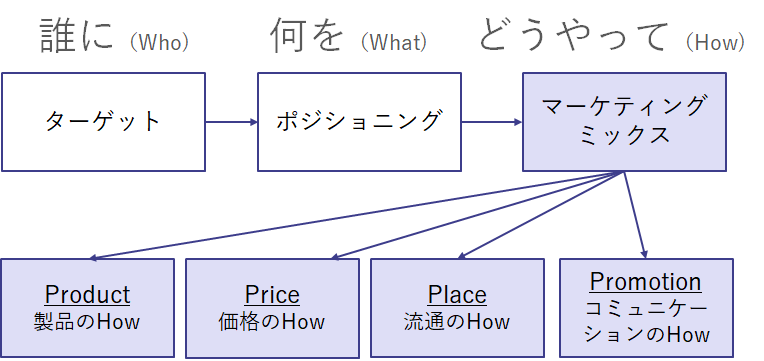

マーケティング・ミックス(4P)

基本方針で決めた戦略の実行計画に当たるのが、マーケティングミックス(4P)です。

4Pとは、Product、Price、Place、Promotionの頭文字をとったものです。製品、価格、流通、プロモーションの4Pは、行動計画・実現手段を整理するのに最適なマーケティングフレームワークです。

ターゲットとポジショニングは、マーケティング戦略の「誰に(Who、To Whom)、何を(What)」提供するかを規定します。STPの具体的な実現手段(How)を規定するのが4Pです。

製品戦略(Product)

4PのProductは製品戦略です。BtoBマーケティングで製品戦略を考えるのに有効なフレームワーク「FABE分析」を紹介します。

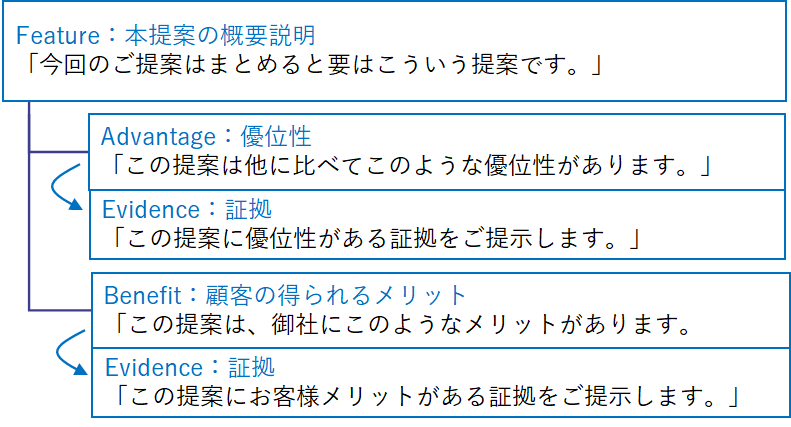

FABE分析

FABEは、Feature(特徴)、Advantage(優位性)、Benefit(顧客メリット)、Evidence(証拠)の頭文字をとったもの。元々提案整理に有効なフレームワークですが、商品戦略で商品の伝え方をまとめるのに適しています。

商品パンフレット作成時など、FABE分析でメッセージを整理します。

なお、製品コンセプトとFABE分析のフレームワークの使い分けが迷いやすいところ。

製品コンセプトは商品企画するときのフレームワーク。対してFABE分析は企画した商品を伝えるフレームワークとして、使い分けます。

※ 参考記事リンク 『FABE分析とは:提案、商品設計フレームワーク』

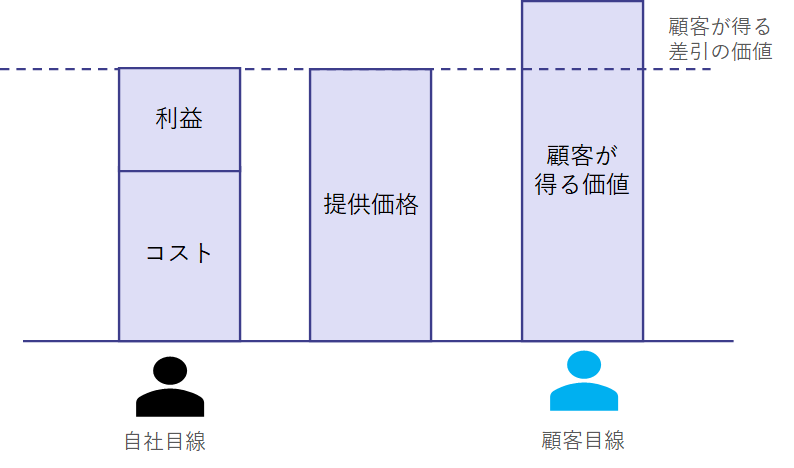

BtoBマーケティングの価格戦略(Price)

4PのPriceは価格戦略です。価格戦略を考えるのに最も重要な価格ロジックについて説明します。価格算出ロジックについて、自社目線と顧客目線を比較したのが次の図です。

BtoBマーケティングでは顧客価値を定量化

価格決定において顧客が得る価値が重要であるのは、BtoCでもBtoBマーケティングでも同じです。BtoBマーケティングで、特に意識すべきは顧客価値の定量化です。

BtoCではブランド力など数値化価格決定要因の比重が大きくなります。一方、企業の意思決定は個人に比べより合理的です。企業の意思決定では、定量化し経済合理的に意思決定しようとする圧力が働きます。

BtoBマーケティングでは、購買意思決定により顧客がいくら得するかを定量的に示す必要があります。

流通戦略(流通チャネル:Place)

4PのPlaceは流通戦略(流通チャネル)です。流通チャネルの主な役割を次の表にまとめます。

| 調査 | 製品に対する意識や意見などの情報収集する |

| プロモーション | チャネルを巻き込んだ、販売促進活動 |

| 接触 | 予想される顧客を掘り起こし、これと接触していく |

| 交渉 | 価格やその他の取引条件における最終合意をとること |

| ニーズ適合 | より細かな顧客のニーズに対応する |

| 物流 | 製品の輸送と保管 |

| 金融 | 流通に必要な資金の確保、配分(資金回収、分割払etc) |

流通チャネルをみるポイントは、「顧客の受け取り価値」はどの機能で高まるか、です。

流通チャネルは一般に4Pの中でもっとも構築に時間と労力がかかります。付加価値を出す役割、効率性/コストを追求する役割、など長期視点でメリハリをつけ流通チャネルを構築します。

BtoBマーケティングのプロモーション戦略(Promotion)

4PのPromotionはプロモーションです。プロモーションの本質は顧客とのコミュニケーション設計であるためコミュニケーション戦略とも言います。

プロモーションで重要なマーケティングフレームワーク。態度変容モデルと購買検討プロセスについて解説します。

態度変容モデル

コミュニケーション設計を行うには、購買までの顧客行動をモデル化することが有効です。これを態度変容モデルと言います。

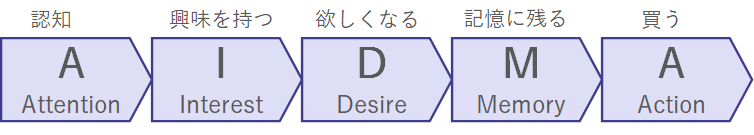

AIDMA

態度変容モデルで最も有名なフレームワークがAIDMA(アイドマ)です。

AIDMAは、Attention(認知)、Interest(興味)、Desire(欲求)、Memory(記憶に残る)、Action(行動=購入)の頭文字をとったもの。顧客の意識の流れをモデル化することで、コミュニケーション設計(プロモーション設計)が容易になります。

なお、AIDMAはBtoCの態度変容モデルとして使いやすいフレームワークです。BtoBマーケティングでは態度変容モデルの代わりに購買プロセスを分析します。

購買プロセス分析

BtoBマーケティングのプロモーション戦略では、営業戦略に比重が置かれます。営業戦略立案に重要なのが、購買プロセス分析と購買意思決定関与者(DMU)の分析です。

BtoBマーケティングでは、態度変容モデルの代わりに購買プロセスを分析します。顧客企業の購買検討プロセスを理解し、各ステップに対応するコミュニケーション設計を行います。

BtoBマーケティングでもBtoCでも、購買までのプロセスをモデル化する、共通言語化することは同様です。

大きな違いは意思決定の仕方です。BtoCは個人的、BtoBでは組織的意思決定です。よって、BtoBの購買プロセスは、企業組織の意思決定、購買検討の流れを掴むことが重要です。

購買プロセス分析例①:営業支援システム

購買プロセスとして、「営業支援システム導入」の例を示します。典型的には情報システム部門が主管し、営業支援システムを販売しているベンダーに提案依頼を行います。

| 購買プロセス | 購買プロセスごとの行動 |

| 情報収集、課題調査 | 社内で解決したい課題は? 解決にはどんなものがある?(例:営業支援システムで営業活動効率化) |

| 案件定義 | 課題と解決策の方向性を定義する |

| 候補業者選定 | 詳細検討するベンダーを3社程度選ぶ (商品より先に会社を選ぶことも多い) |

| 提案評価 | 提案内容を比較表などを元に検討 |

| 社内稟議 | リターン>投資額になること。なぜこの提案を選んだか、を承認してもらう |

購買プロセス分析例②:製造部品

購買プロセスとして、「製造部品」の例を示します。

例では、顧客企業はメーカー。自社はメーカーが設計、製造する商品の部品を販売します。

| 購買プロセス | 購買プロセスごとの行動 |

| 商品企画 | 誰に、どんなものをどういう計画で売るか |

| 商品全体設計 | 商品企画コンセプトを満たす機能、コスト要件検討 |

| コンポーネント設計 | 全体設計踏まえ各コンポーネント、モジュールを設計 おそらくこの時点で部品調査必要性の濃淡ができる |

| 部品調査 | 提案内容を比較表などを元に検討 |

| 比較 | 他の部品と比較検討 おそらく類似競合部品比較の前に既存部品との比較 |

| 購買稟議 | 購買稟議をあげる。稟議の前に仕様決定 |

購買プロセス分析のコツ①:オリジナルで作る

BtoBマーケティングの購買プロセスは、AIDMAのような汎用性の高いフレームワークはありません。自社が扱う商品、営業行動特性、顧客企業の業界、顧客キーマンの特性、などの違いで適切な購買プロセスは異なります。

例えば、先にあげた営業支援システムと製造部品の購買プロセスの2つを比較すると全く異なることがわかります。また、例えば同じ製造部品でも、汎用品と特殊な部品では購買プロセスが異なるはずです(汎用品では、購買部門主体で価格比較。一方、特殊部品ではより上流の商品設計から検討が行われる)。オリジナルで自社に最適な購買プロセスを設計できるかが、営業戦略のキモになります。

購買プロセス分析のコツ②:上流へ食い込む営業戦略

購買プロセス分析の後、各ステップに沿ったコミュニケーション設計を行います。BtoBマーケティングのコミュニケーション設計は営業戦略が重要です。

営業戦略立案のポイントの一つが購買プロセスの上流に食い込むこと。例えば、製造部品であれば、顧客接点を上流の商品企画から持てるか、下流工程の仕様決定後の相見積もりからしか持てないかで受注確度が大きく変わります。下流から入るほど薄利多売モデルになります。購買プロセスの上流から接点を持つためには、ソリューション営業、問題解決型営業が必要です。

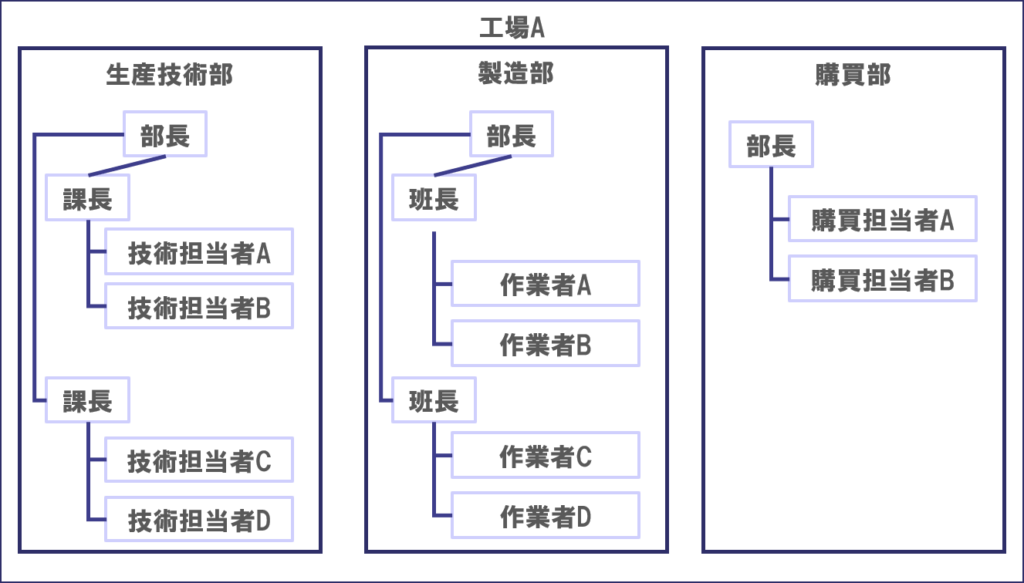

DMU

DMUとはDecision Making Unitの頭文字を取ったもの。DMUは日本語では意思決定者、意思決定関与者といいます。

DMUマップは、顧客の意思決定関与者の所属、役職、氏名、関係性などを地図(マップ)のように記載します。BtoBマーケティングでは、DMUマップで意思決定関与者を整理し顧客理解の共通言語として活用します。

ある製造業のDMUマップ具体例を下記に示します。

(文責:プロジェクトファシリテーター、ロジカルシンキング講師 海老原一司)

(参考)関連記事まとめ

マーケティング

マーケティングの記事まとめです。

ニーズ

環境分析

環境分析の記事まとめです。

PEST

3C

SWOT

基本戦略(STP)

基本戦略(STP)の記事まとめです。

マーケティング・ミックス(4P)

マーケティング・ミックス(4P)の記事まとめです。

Product

Price

Place

Promotion

(参考)企業研修プログラム

ロジカルシンキング研修

ロジカルシンキング研修の記事まとめです。

- 「ロジカルシンキング研修」日常の仕事を題材に個別添削で鍛える

- 「ロジカルシンキング研修」受講者感想まとめ

- 「ロジカルシンキング研修」テキスト資料公開

- 「ロジカルシンキング研修」主催者感想 -課題と導入効果は?

- 企業研修実績:ロジカルシンキング、営業、BtoBマーケティング

マーケティング研修プログラム

『マーケティング研修プログラム』の記事まとめです。

課題解決型 営業研修

『課題解決型 営業研修』の記事まとめです。

ニーズヒアリング研修

『ニーズヒアリング研修』の記事まとめです。

ハンズオンコンサルティング

- サブスク型ハンズオンコンサルティング