消費者の製品認知から購買決定まで消費者の頭の中で、情報収集や感情の処理、他製品との比較や評価などの心理的プロセスが段階的に行われています。

消費者が製品を知ってから購入に至るまでの心理変化を、「購買意思決定プロセス」といいます。

※ 過去の筆者作成記事を基に大幅に加筆修正

1.購買意思決定プロセス

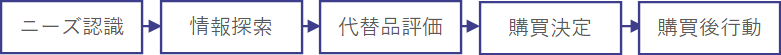

購買意思決定プロセスはニーズ認識、情報探索、代替品評価、購買決定、購買後の行動という5段階に分けることができます。

ニーズ認識(Needs recognition)

購買行動は、消費者が問題やニーズを認識する段階から始まります。現実の状況と消費者が望んでいる状況のギャップを認識する段階と言えます。たとえば、空腹、喉の渇きという欲求があるレベルに達すると、それが要因となってニーズが発生します。

情報探索(Information search)

ニーズを感じた消費者は、それが強いニーズ、かつニーズを満たす製品が身近にあればそれを購入します。ニーズがその時点でそこまで強くないか、ニーズを満たす製品が身近になければ、記憶にとどめるか情報探索を行います。

消費者は情報を様々な方法で入手することができます。たとえば、個人的情報源(友人、知人、家族)、商業的情報源(広告、販売員、ディーラー、Webサイト)、公共的情報源(マスメディア、消費者団体)、経験的情報源(製品の試用、検討)などです。

代替品検討(Alternative evaluation)

代替品評価は、消費者意思決定プロセスのうち、消費者が情報を活用して選択対象に含まれる代替ブランドを評価する段階です。

消費者はいくつかの評価手順を経て、それぞれのブランドへの態度を決定します。消費者が代替品をどのように評価するかは、消費者ごと、購買状況ごとに異なります。同じ消費者が、あるときは入念に計算し論理的に評価を行い、あるときはほとんど評価を行わず直感に従って衝動的に製品を購入する場合もあります。

マーケターは購買者が代替品をどのように評価するのを調査し理解する必要があります。

購買決定(Purchase decision)

購買者の意思決定プロセスのうち消費者が実際に製品を購入する段階です。

2.購買意思決定プロセスのモデル

購買意思決定プロセスは、パターンによってモデル分けされています。以下に代表的なものを紹介します。

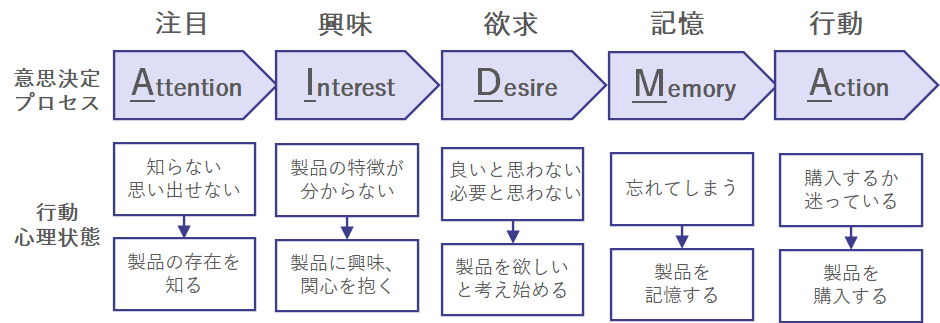

AIDMA(アイドマ)

Attention(注意)、Interest(関心)、Desire(欲求)、Memory(記憶)、Action(行動)の頭文字を取って「AIDMA(アイドマ)」といいます。1924年にサミュエル・ローランド・ホールが著書「小売業の広告と販売」で提唱した、広告での生活者の心理プロセスを分析した概念です。

3.BtoBの購買意思決定プロセス

BtoBとBtoCでは意思決定主体が異なります。BtoBの購買意思決定プロセスは組織で行われます。よって企業組織の意思決定構造、購買検討の流れを掴むことが重要です。

BtoBマーケティングのプロモーション戦略では、営業戦略に比重が置かれます。営業戦略立案に重要なのが、購買意思決定プロセス分析と購買意思決定関与者(DMU)の分析です。

BtoBマーケティングでは、顧客企業の購買意思決定プロセスを理解し、各ステップに対応するコミュニケーション設計を行います。

BtoB顧客の特徴:複雑な意思決定構造

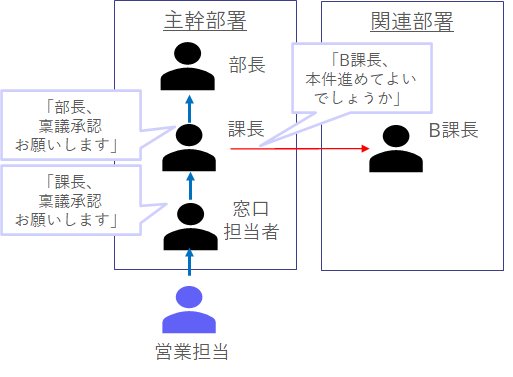

BtoB顧客の特徴の一つが、購買意思決定構造が複雑であること。図は顧客DMUの具体例です。

企業顧客は多くの意思決定関与者の集合体(Unit)です。たとえば、購買承認までは担当者が稟議をあげ、課長承認、部長承認というステップをたどります。また、案件次第で、関連部署に意向の確認が必要な場合もあります。

BtoBの購買意思決定プロセスでは、様々な役割を持ったDMUが関わります。購買プロセスの各段階で、「誰が、どんな情報を元に、どんな意思決定をするのか」を丁寧に掴むことがBtoBマーケティング、法人営業成功のポイントです。

※ ▶▶参考記事リンク:『DMUとは:マーケティング対象の意思決定関与者を知る方法』

3.購買意思決定プロセス把握のコツ

購買プロセス分析を行うには、顧客ヒアリングにより情報を引き出す必要があります。購買プロセスの情報を引き出す5つのコツをまとめました。

最終意思決定者を把握する

購買プロセスではじめに把握すべきは最終意思決定者は誰かです。最終意思決定者とは、通常購買稟議の最終承認者と考えて良いでしょう。購買プロセスの最重要キーマンです。

最終意思決定者の変化

購買プロセスの最終意思決定者は案件によって変化します。購買金額が大きくなるほど役職が上がるのが一般的です。購買金額ごとの決裁権限の例を示します。

| 最終意思決定者(最終承認者) | 決裁権限例 |

| 社長 | 1億円以下 |

| 事業部長 | 1000万円以下 |

| 部長 | 100万円以下 |

| 課長 | 10万円以下 |

最終意思決定者を把握するための営業トーク

具体的な最終意思決定者の把握には営業質問を重ねます。筆者が顧客ヒアリングするときの営業トーク例を示します。

【筆者】「商品選定が終わったら、次はAさんの部門から稟議をあげることになりますか?」

【顧客Aさん】「そうですね。私が稟議を作成することになると思います」

【筆者】「今回の金額感だと、部長承認でしょうか」

【顧客Aさん】「100万は超えそうなので、事業部長決裁ですね」

【筆者】「事業部長決裁ですね。Aさんの部門ですと、Bさんでしょうか」

【顧客Aさん】「いえ、Bは4月に異動しました。今はCですね」

4.購買意思決定プロセス分析を営業戦略に活かす

BtoBの購買プロセス分析の概念自体の理解はそれほど難しくはありません。しかし、実際に購買プロセスを分析するにはスキル/ノウハウが必要です。コンサルティングやマーケティング研修で、数十社の購買プロセスを実際に分析してきた筆者がノウハウを解説します。

購買プロセス分析のコツ①:オリジナルで作る

BtoBマーケティングの購買プロセスは、AIDMAのような汎用性の高いフレームワークはありません。自社が扱う商品、営業行動特性、顧客企業の業界、顧客キーマンの特性、などの違いで適切な購買プロセスは異なります。

例えば、先にあげた営業支援システムと製造部品の購買プロセスの2つを比較すると全く異なることがわかります。また、例えば同じ製造部品でも、汎用品と特殊な部品では購買プロセスが異なるはずです(汎用品では、購買部門主体で価格比較。一方、特殊部品ではより上流の商品設計から検討が行われる)。オリジナルで自社に最適な購買プロセスを設計できるかが、営業戦略のキモになります。

購買プロセス分析のコツ②:上流へ食い込む営業戦略

購買プロセス分析の後、各ステップに沿ったコミュニケーション設計を行います。BtoBマーケティングのコミュニケーション設計は営業戦略が重要です。

営業戦略立案のポイントの一つが購買プロセスの上流に食い込むこと。例えば、製造部品であれば、顧客接点を上流の商品企画から持てるか、下流工程の仕様決定後の相見積もりからしか持てないかで受注確度が大きく変わります。下流から入るほど薄利多売モデルになります。購買プロセスの上流から接点を持つためには、ソリューション営業、問題解決型営業が必要です。

5.BtoBの購買意思決定プロセス具体例

BtoCマーケティングでは、AIDMAをはじめとする汎用的な購買意思決定の型が存在します。一方、BtoBマーケティングでは取り扱い商品、顧客特性などによって意思決定方法が大きく異なります。

BtoBの購買プロセスは、顧客や自社の営業状況に合わせて個別に作成する必要があります。

作成の参考に次に購買プロセス分析の具体例をいくつか示します。

購買プロセス分析例①:営業支援システム導入

購買プロセスとして、「営業支援システム導入」の例を示します。典型的には情報システム部門が主管し、営業支援システムを販売しているベンダーに提案依頼を行います。

| 購買プロセス | 購買プロセスごとの行動 |

| 情報収集、課題調査 | 社内で解決したい課題は? 解決にはどんなものがある?(例:営業支援システムで営業活動効率化) |

| 案件定義 | 課題と解決策の方向性を定義する |

| 候補業者選定 | 詳細検討するベンダーを3社程度選ぶ (商品より先に会社を選ぶことも多い) |

| 提案評価 | 提案内容を比較表などを元に検討 |

| 社内稟議 | リターン>投資額になること。なぜこの提案を選んだか、を承認してもらう |

購買プロセス分析例②:メーカーの製造部品購入

購買プロセスとして、「製造部品」の例を示します。

例では、顧客企業はメーカー。自社はメーカーが設計、製造する商品の部品を販売します。

| 購買プロセス | 購買プロセスごとの行動 |

| 商品企画 | 誰に、どんなものをどういう計画で売るか |

| 商品全体設計 | 商品企画コンセプトを満たす機能、コスト要件検討 |

| コンポーネント設計 | 全体設計踏まえ各コンポーネント、モジュールを設計 おそらくこの時点で部品調査必要性の濃淡ができる |

| 部品調査 | 提案内容を比較表などを元に検討 |

| 比較 | 他の部品と比較検討 おそらく類似競合部品比較の前に既存部品との比較 |

| 購買稟議 | 購買稟議をあげる。稟議の前に仕様決定 |

(文責:プロジェクトファシリテーター、ロジカルシンキング講師 海老原一司)

(参考)関連記事まとめ

マーケティング

マーケティングの記事まとめです。

ニーズ

環境分析

環境分析の記事まとめです。

PEST

3C

SWOT

基本戦略(STP)

基本戦略(STP)の記事まとめです。

マーケティング・ミックス(4P)

マーケティング・ミックス(4P)の記事まとめです。

Product

Price

Place

Promotion

(参考)企業研修プログラム

マーケティング研修プログラム

『マーケティング研修プログラム』の記事まとめです。

課題解決型 営業研修

『課題解決型 営業研修』の記事まとめです。

ニーズヒアリング研修

『ニーズヒアリング研修』の記事まとめです。