「あなたは『顕在ニーズ』と『潜在ニーズ』の違いをいえますか?」

「潜在ニーズの具体的イメージを持っていますか?」

マーケティング講師の海老原です。

マーケティングや営業の出発点は顧客ニーズの理解です。さらに顕在的なものだけでなく潜在的なニーズまで理解できれば自社のビジネスは大きく前進します。

本記事では、潜在ニーズと顕在ニーズの違いを解説します。合わせて潜在ニーズを引き出した具体例を複数あげイメージを掴みます。

※ 過去の筆者作成記事を基に大幅に加筆修正

1.ニーズとウォンツの違い

ニーズとはなんでしょうか。はじめにニーズとウォンツについて説明します。

ニーズとは、人の欲求が満たされていない状態。人が感じる欠乏状態のことです。例えば、「のどが渇いたので水が飲みたい」なら喉が渇いた状態がニーズです。

ウォンツとは、ニーズに対する具体的な要望です。例えば、「のどが渇いたので水が飲みたい」なら水が飲みたいがウォンツです。

| 説明 | 具体例 | |

| ニーズ | 人の欲求が満たされていない状態 | のどが渇いている |

| ウォンツ | ニーズに対する具体的な要望 | 水が飲みたい |

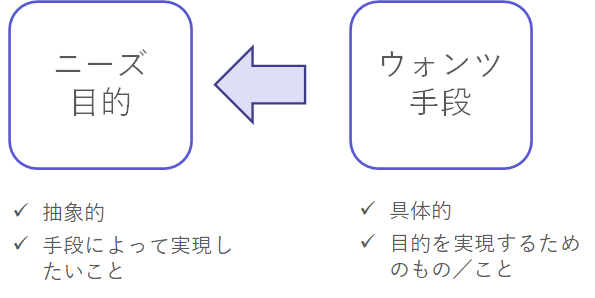

ニーズは目的、ウォンツは手段

「喉が渇いたから水が飲みたい」の例では、ニーズとウォンツの区別は簡単でした。しかし、ニーズとウォンツは1対1の関係だけではありません。1対多になることも、複数回連鎖していく場合もあります。

わかりやすい整理の仕方が、ニーズとウォンツを目的と手段の関係で捉えることです。

2.顕在ニーズと潜在ニーズの違い

まず潜在ニーズと顕在ニーズの言葉の定義を確認します。

顕在ニーズとは

顕在ニーズとは、顧客自身が欲しいモノまたはサービスを自覚している状態です。欲しいモノまたはサービスは何か。なぜ欲しいかを説明できる。

ニーズが顕在化していれば、顧客が購買行動を起こす可能性が高くなります。顧客は自分がもった課題の解決手段を意識的に探します。そこで見つけたモノまたはサービスの費用対効果があると判断すれば購買に至ります。

潜在ニーズとは

潜在ニーズとは、何かしら欲求があるが、顧客に明確な自覚がなく、何が欲しいかを理解できない、意識できない状態です。

潜在ニーズは、欲しているものがわからないため、このままでは購買に至りません。購買行動を起こさせるには、潜在ニーズを何らかの形で顕在化させる必要が有ります。

3.潜在ニーズを引き出すべき理由

潜在ニーズを引き出せると商談を有利に運べます。なぜでしょうか。

顧客が話す言葉は、ほとんどがニーズではなくウォンツ

ヒアリングにおいて顧客が話す言葉は、ほとんどがニーズではなくウォンツです。なぜなら、人はニーズよりウォンツの方が話しやすいからです。

目的であるニーズは抽象的な概念です。一方、手段であるウォンツは具体的です。人間は、抽象的なものより具体的なものの方が、頭に浮かべやすい、話しやすいのです。よって、顧客は意図せずとも、抽象的なニーズより、具体的で話しやすいウォンツを多く語るのが当然です。ヒアリングでは、ウォンツに流れやすい人間の性質を理解したうえで、顧客からニーズを引き出す努力をしなければなりません。

顧客は潜在ニーズを引き出した営業から購入する

ニーズが顕在化していた場合、企業顧客は課題を解決するモノまたはサービスを自ら探します。このとき特別な条件がない限り、広く情報を集め複数社を比較して、安くて質が良いものを選択するでしょう。

しかし、例えば、顧客が理解または意識できていない潜在ニーズを顕在化することをサポートしてくれる営業がいたらどうでしょう。

自分が意識していなかったが重要な課題に目を向けさせてくれた。潜在ニーズを引き出し、顕在化を助けた営業担当者から購入する可能性は大きく高まります。また、競合が増えても顧客理解度で有利になります。

潜在ニーズを引き出せば顧客のパートナーになる

潜在ニーズを引き出せると、商談受注率が高まります。長期的により重要なのは、顧客だけでは気づかない隠れた課題を見つけることで、顧客のパートナーになれることです。

顕在化したニーズに対して、顧客が指定したモノまたはサービスを持ってくるだけでは、下請け業者と見なされます。いわゆる御用聞き営業です。

一方、顧客が気づいていない課題、気づいていても解決方法がわからない潜在ニーズをうまく顕在化してくれる営業担当者がいれば、顧客は困ったことがあれば真っ先に相談するようになるでしょう。これが課題解決型営業です。

課題解決型営業は、下請けではなく顧客と対等なパートナーの関係を築きます。購入先として価格交渉をする利益相反の関係ではなく、同じ目的を共有し一緒に課題を解決します。

4.潜在ニーズの引き出し方

ニーズは目的、ウォンツは手段であると説明しました。ニーズを引き出すには、相手の発言をウォンツ(手段)と考え、「それは、なぜか?」「その目的は?」と質問します。

ニーズは目的です。さらに掘り下げるには、質問で引き出したニーズを手段と考えもう一度「それは、なぜか?」「その目的は?」と質問します。このように目的と手段の連鎖を繰り返すことで、ニーズを掘り下げることがデキます。

目的と手段の連鎖でニーズを掘り下げる

目的と手段の連鎖でニーズを掘り下げた具体例を示します。

ニーズを掘り下げた具体例:営業部女性社員のニーズ

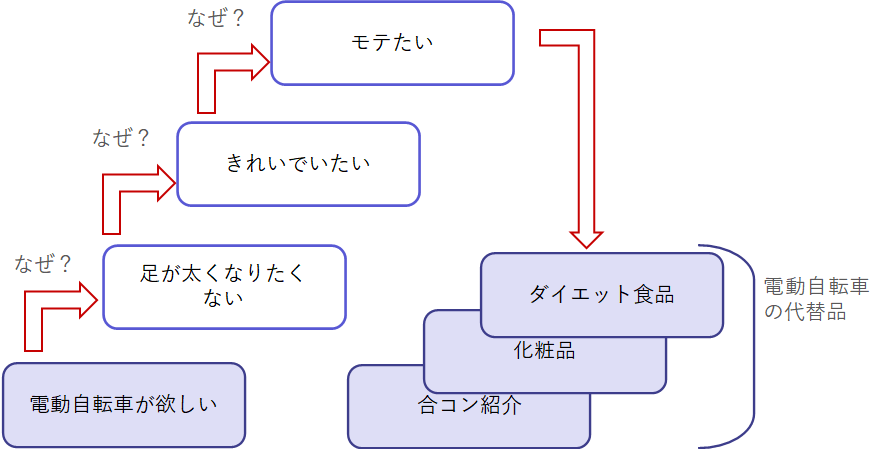

営業部女性社員は、なぜ電動自転車が欲しいかを質問で掘り下げました。

「電動自転車が欲しい」というウォンツからスタートし、目的と手段の連鎖を3回繰り返し「モテたい」という、より上位のニーズ(潜在ニーズ)を引き出しました。

5.潜在ニーズを引き出した具体例

潜在ニーズを引き出した具体例をいくつか示します。具体例は、すべて筆者が研修受講生に実際にインタラクティブに質問して引き出したものです。

顧客の潜在ニーズが分かると当初のウォンツとは異なる代替手段が思い浮かぶようになります。課題解決策の幅が広がり、顧客により大きな価値を提供できる可能性が高まります。

潜在ニーズ具体例①「電動自転車が欲しい」(BtoC)

「電動自転車が欲しい」営業部女性社員の潜在ニーズを質問で掘り下げました。

- 「電動自転車が欲しい」「それは、なぜ?」

- 「足が太くなりたくない」「それは、なぜ?」

- 「きれいでいたい」「それは、なぜ?」

- 潜在ニーズJ「モテたい」

「モテたい」という潜在ニーズを引き出せると「ダイエット食品」「化粧品」「合コンの紹介」などが電動自転車の代替品であることがみえてきます。

潜在ニーズ具体例②「車が欲しい」 (BtoC)

「車が欲しい」営業部男性社員の潜在ニーズを質問で掘り下げました。

- 「車が欲しい」「それは、なぜ?」

- 「早く家を出たくない(電車の時間がブレるので余裕を持って早く家を出ている)」「それは、なぜ?」

- 「朝もっとゆっくり寝ていたい」「それは、なぜ?」

- 潜在ニーズ「ぐっすり寝たい、睡眠の質を上げたい」

「ぐっすり寝たい、睡眠の質を上げたい」という潜在ニーズを引き出せると「快眠ベッド・枕」「睡眠薬」「夜スマホを触らない」などが車の代替品であることがみえてきます。

潜在ニーズ具体例③「PlayStation4が欲しい」 (BtoC)

「 PlayStation4が欲しい」営業部男性社員の潜在ニーズを質問で掘り下げました。

- 「PlayStation4が欲しい」「それは、なぜ?」

- 「アクションゲームを(PlayStation3より)きれいな画面で楽しみたい」「それは、なぜ?」

- 潜在ニーズ「仕事のストレスを解消したい」

「仕事のストレスを解消したい」という潜在ニーズを引き出せると「体を動かす」「カラオケで思い切り歌う」「良い睡眠を取る」などがPlayStation4の代替品であることがみえてきます。

潜在ニーズ具体例④「業務の効率化をしたい」 (BtoB)

次はBtoBの例です。 「業務の効率化をしたい」金融企業の潜在ニーズを質問で掘り下げました。

- 「業務の効率化をしたい」「それは、なぜ?」

- 「効率化でA業務に関わっている事務担当社員の人数を減らしたい」「それは、なぜ?」

- 「減らした事務担当社員を営業職に転換させたい」「それは、なぜ?」

- 潜在ニーズ「営業部門のリソースを増やし営業力を強化したい」

BtoBのニーズヒアリングで「業務の効率化をしたい」というのはよくある要望です。ここでより目的を掘り下げることで課題解決の幅が広がります。業務効率化の目的は典型的には次の3つのどれか、またはその組み合わせです。

- 業務コスト削減

- 業務品質向上(処理が早いほど顧客満足度が高いなど)

- 効率化した分のリソースを他へ転用したい

この3つのどれが主目的かで、解決の方向性が異なってきます。特に3つ目の違いは大きく、これは効率化される業務部門へのヒアリングだけでは把握できません。この例では、業務効率化が全社的な方針だったため、背景となる意図を経営層に確認しました。

(文責:プロジェクトファシリテーター、ロジカルシンキング講師 海老原一司)

(参考)関連記事まとめ

マーケティング

マーケティングの記事まとめです。

ニーズ

環境分析

環境分析の記事まとめです。

PEST

3C

SWOT

基本戦略(STP)

基本戦略(STP)の記事まとめです。

マーケティング・ミックス(4P)

マーケティング・ミックス(4P)の記事まとめです。

Product

Price

Place

Promotion

(参考)企業研修プログラム

マーケティング研修プログラム

『マーケティング研修プログラム』の記事まとめです。

課題解決型 営業研修

『課題解決型 営業研修』の記事まとめです。

ニーズヒアリング研修

『ニーズヒアリング研修』の記事まとめです。