営業ヒアリング講師の海老原です。

営業実践研修では実在のお客様にニーズヒアリングを仮説検証をします。

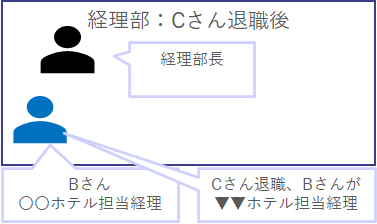

BtoBのヒアリングで難しいのが個人ニーズと組織ニーズの区別です。デキる営業は、「お客様担当者の個人ニーズ」と「企業や部門の組織ニーズ」を明確に区別しています。

組織と個人ニーズの区別ついて、営業実践研修での講師と受講者の会話を再現します。

「お客様のニーズは明確」は本当か?

ある企業での営業ヒアリング研修の一場面です。Aさんは、経理部が使うサービスのリプレース提案をしていました。 ヒアリング相手は、お客様経理システム担当者です。

Aさんは私に「お客様のニーズは明確です」と言いました。ここで私は、「今の情報だけで明確と言って良いのか。確かに担当者の個人ニーズは捉えていそうだが、組織ニーズと一致しているのか」と疑問を持ちました。

個人ニーズか、組織ニーズか

営業ヒアリング研修での受講者Aさんと講師のやりとりを再現しました。

【Aさん】「お客様のニーズは明確」で、お客様が経理システムをうちのシステムに統一したい。と言っています。なぜなら、2種類のシステムがあって経理業務が煩雑だからです。

【講師】業務が煩雑であることは明確でも、なかなか導入されないんですね。システムを統一したいのは、その人だけかも。つまり個人ニーズかもしれません。

組織ニーズか個人ニーズかをしっかり確認していきましょう。

まず経理業務に対する、顧客の組織構造はどうなっていますか?

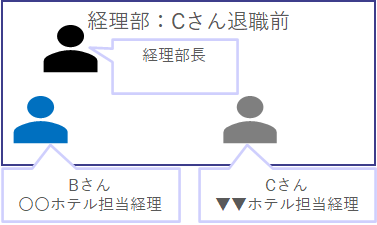

【Aさん】○○ホテルと▼▼ホテルがあり運営は別々。経理部門は全社共通で2つの経理システムを使っています

【講師】ん? 2つの経理システムを使っているのは誰ですか?今提案している方は、お一人?

【Aさん】はい。担当者のBさんは、仕事が手一杯なので統一したいんです。

【講師】素直に考えると、経理部には○○ホテル経理担当と▼▼ホテル経理担当の2人がいるはずですよね? なぜ1人なんですか?兼務しているだけ?

【Aさん】あっ、今年経理部で辞めた人がいたそうです。【講師】もしかして、「1人1ホテル担当制で元々は2人体制だった。

しかし、辞めた人の補充がなく、Bさんは辞めた人の分も担当している。忙しいので、少しでも楽になりたい」ということではないですか?

かなり個人ニーズの側面が強そうですね。

【Aさん】そうかも…、いや多分そうです。Bさんの個人ニーズですね。【講師】とすると、システム統一しても、担当者個人の残業が少し減る程度ですね。もっというと、経理担当者の個人ニーズを最も満たす手段は「辞めた人の補充」ではないですか?

【Aさん】確かに…

ヒアリング研修の一場面

改めてお客様状況を整理する

Cさんの退職前後を、組織、個人ニーズの観点から比較します。

今までは1社1人体制で分業できておりBさんは困っていなかった。

Cさん退職により2つのホテルの経理を一人で担当することになった。

Bさんは、忙しいので個人ニーズはある。ただ、経理部全体ではBさんが残業で2人分の仕事をしており組織課題がない。組織ニーズがないとも言える。

Bさんの仕事の仕事の質が適切、かつ、以前の2人分の給与より1人分の給与+残業代の方が少なければ、現状の方が組織ニーズを満たしている可能性がある。

経理システム統一は個人ニーズの可能性が高い

私は質問を繰り返し個人ニーズか組織ニーズのどちらの側面が強いか深掘りしました。

すると「経理システムを統一したい」のはお客様担当者の個人ニーズでした。お客様担当者の視点では、おそらく「辞めた経理担当者が補充されること(元の体制に戻る)」が最も個人ニーズを満たす手段でしょう。増員がなかなかできないので仕方なく経理システム統一したいのが本音に近そうです。

一方、経理部の組織ニーズはどうなるでしょうか。

今回の商談ではシステム共通化のメリットは1人の経理担当者が少し楽になるだけです。組織メリットが大きいわけではなく、少なくとも「強い組織ニーズである」とは言えなそうです。

営業ヒアリングでは組織ニーズと個人ニーズを区別

営業ヒアリングでは、組織ニーズと個人ニーズの明確な区別が必須です。

顧客担当者の発言は、個人ニーズが多い

顧客担当者の発言(ウォンツ)だけで、顧客ニーズは明確と思いがちです。

しかし、顧客の発言は、個人ニーズであることも多いのです。というより、「個人ニーズの方が多い」でしょう。 例えば、「自分が忙しい」「自分の業務が煩雑」などは、個人ニーズです。

営業ヒアリングで把握すべきは組織ニーズ

営業ヒアリングで把握すべきは「個人ニーズ」か「組織ニーズ」か。あえていえば企業組織である限り、必ず個人より組織ニーズが優先されます。

個人の思惑は重要です。しかし、BtoBで優先されるのは、個人の集合体としての組織ニーズです。組織とは企業全体、あるいは1部門の場合もあるでしょう。

個人ニーズは組織ニーズと一致するのか。個人ニーズを組織ニーズと勘違いしていないかチェックします。

稟議書システムが個人ニーズを制限する

企業購買では、組織ニーズを優先する仕組みが存在します。それが稟議書システムです。 商談過程では、様々な個人ニーズ、個人の思惑がでてくるでしょう。しかし、営利企業においては客観的組織課題に基づいた定量的リターンを示さない限りは、購買稟議は通りません。そのため、BtoBでは組織ニーズが優先されるのです。

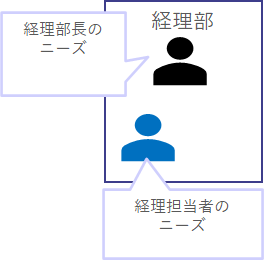

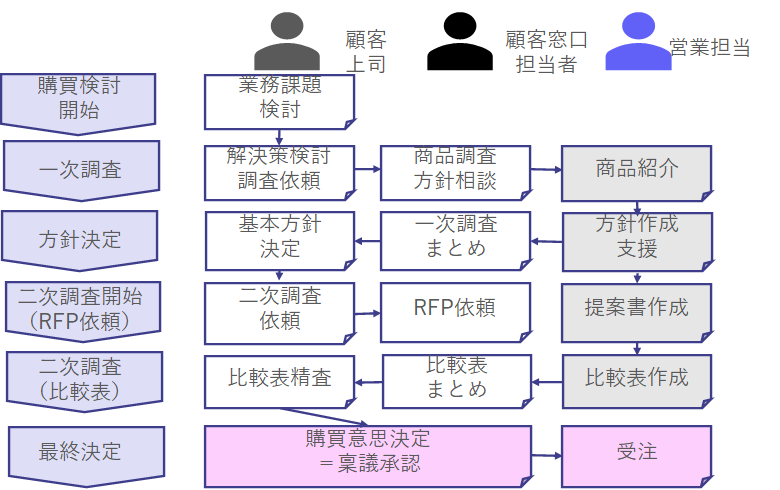

購買プロセスを顧客と営業の双方からみたのが次の図です。

営業担当者からみるとプロセスは商品紹介から受注で終わります。

同じ事を顧客目線でみるとプロセスの最後は稟議承認。顧客にとっての購買意思決定とは、稟議書を通すためのプロセスである、とも言えます。

稟議書の仕組みにより、顧客窓口担当者が個人ニーズだけで購買意思決定を通すことは出来ません。稟議書で承認されるのは、組織ニーズと矛盾しない個人ニーズだけです。

(文責:プロジェクトファシリテーター、ロジカルシンキング講師 海老原一司)

(参考)関連記事まとめ

課題解決型営業の記事まとめです。

営業ヒアリング

- 「課題解決型 営業」と「御用聞き 営業」の違い

- 潜在ニーズの引き出し方 -質問の技術|営業ヒアリング

- ニーズヒアリングのやり方:営業仮説を立て検証するコツ

- 営業フレームワークBANT活用6つのコツ

- 【営業ヒアリングのコツ】初回訪問チャンスを最大化する方法

- 営業ヒアリングシートテンプレート集(EXCEL,Word,PDF形式無料ダウンロード)

営業提案

- FABE分析で作る営業提案書(チェックシートテンプレート付き)

- FABE分析とは:提案、商品設計フレームワーク

- 記憶に残る提案書作成のコツ -マジックナンバー7とは

- ピラミッドストラクチャーとは:具体例とおすすめの作り方

- 利用シーン別営業資料の作り方・使い方